Im November 2015 führte unser Mitarbeiter Moritz Hoffmann ein Interview mit dem Herausgeber der Reihe „Täter Helfer Trittbrettfahrer“ Wolfgang Proske. Im September des vergangenen Jahres erschien nunmehr der siebte Band der Reihe, die sich der Aufarbeitung der NS-Vergangenheit durch ehrenamtliche Autorinnen und Autoren und die Wahrnehmung der nationalsozialistischen Vergangenheit in regionalen Strukturen verpflichtet hat. Der Band umfasst 20 Biographien NS-Belasteter auf dem Raum Nordbaden und Nordschwarzwald.

Das Projekt entstand auf privater, nichtinstitutioneller Ebene ab 2008 in Ostwürttemberg, um Forschungsdefizite zum Nationalsozialismus in der Region abzubauen. Die nunmehr 110 Autorinnen und Autoren sind ehrenamtlich damit befasst, entsprechende Artikel zu verfassen. Dabei steht THT grundsätzlich jeder Person offen, die in der Lage ist, sich kompetent und wissenschaftlichen Kriterien entsprechend NS-Belasteten zu nähern und darüber angemessen zu berichten. Herausgeber ist Dr. Wolfgang Proske, Diplom-Sozialwissenschaftler und Lehrer für Geschichte und Bildende Kunst am Max-Planck-Gymnasium Heidenheim sowie am Abendgymnasium Ostwürttemberg.

THT will über geeignete Persönlichkeiten aus dem „Dritten Reich“ den Nationalsozialismus mit biografischem Ansatz erforschen und in einer lesbaren Form der Öffentlichkeit präsentieren. Die notwendigen Forschungen finden quellengestützt insbesondere in Archiven statt. Die Kooperation mit dem Forschungsprojekt „Geschichte der Landesministerien in Baden und Württemberg in der Zeit des Nationalsozialismus“ beinhaltet die Erarbeitung mehrerer Artikel zu badischen NS-Belasteten durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Studierende der Universität Heidelberg.

Das Projekt „Täter Helfer Trittbrettfahrer“ sieht sich weiterhin mancher sehr kritischeren Stimmen aus der Bevölkerung ausgesetzt. So löste beispielsweise der Artikel des Herausgebers im sechsten Band über den früheren Erzbischof von Freiburg, Dr. Conrad Gröber, an seinem Geburtsort Meßkirch großen Wirbel aus. Proske hofft, dass es für die Leser von Interesse sein wird, von NS-Belastungen zu erfahren, die sich in anderen Zeiten, aber in der eigenen Umgebung und nur wenige Autofahrminuten entfernt abgespielt haben, von denen aber kaum etwas bekannt ist. Das „große Schweigen“ sorgte dafür, dass die meisten dieser Namen öffentlich nie verhandelt und insofern zumeist vergessen wurden. Bei den wenigen dennoch bekannt gewordenen Fällen sind heute oft seinerzeit unbekannte Quellen aufgetaucht, die jemanden in ein neues Licht zu rücken vermögen. Dennoch geht es heute nicht mehr darum, Menschen, die längst verstorben sind, zu verurteilen. Viel wichtiger ist, aus einer Vogelperspektive heraus falsche Erinnerungen zu korrigieren und durch Abstraktion aus dem Fehlverhalten für die Gegenwart zu lernen.

In diesem Band 7 wirkte sich die Zusammenarbeit mit dem Forschungsprojekt „Geschichte der Landesministerien in Baden und Württemberg in der Zeit des Nationalsozialismus“ sehr hilfreich aus. Mehrere Beiträge entstammen der Arbeit des Projekts, das erstmals die Rolle der obersten Landesbehörden in Flächenstaaten während der nationalsozialistischen Herrschaft systematisch in den Blick nimmt. Vielleicht auch deshalb ist der Anteil der akademisch gebildeten NS-Belasteten in diesem Band vergleichsweise groß geraten. Auch bietet THT jetzt einigen Studierenden an der Universität Heidelberg die Möglichkeit, ihre Ergebnisse zu publizieren und profitiert gleichzeitig von einem großartigen Synergieeffekt.

Am 26. Januar 2018 findet um 11 Uhr im Universitätsarchiv Heidelberg eine Vorstellung des siebten Bandes statt.

Inhalt des siebten Bandes:

- Binz, Rudolf (1887-1945), bis 1937 Landrat in Wertheim, bis 1945 Landrat in Donaueschingen

(Dr. Wolf-Ingo Seidelmann) - Borho, Emil (1902-1965), alter Kämpfer, Jurist, u.a. in der badischen Staatskanzlei Berlin

(Clemens Wöppel) - Cerff, Karl (12.03.1907 Heidelberg – 04.05.1978 Karlsruhe), 1922 SA, 1926 NSDAP, ab 1928 Funktionär der Hitlerjugend Heidelberg sowie Baden und Reich, zuletzt 1943 SS-Brigadeführer, führendes Mitglied der HIAG, zuletzt 1963 2. Bundessprecher. Unterhielt diverse Kontakte zu prominenten Politikern.

(Dr. Karsten Wilke) - Deussen, Julius (1906-1974), Dr. med. habil., Dr. phil., Psychiater, Oberfeldarzt. „erbpsychologische“ Untersuchungen, ab 1943 an der Heidelberger Psychiatrischen Universitätsklinik beteiligt an der Ermordung von Kindern.1955 Regierungsmedizinalrat, Tätigkeit für die Bundeswehr ab 1956, Oberstabsarzt, 1959 Oberfeldarzt. u.a. Gutachter für Kriegsdienstverweigerer.

(Frank-Uwe Betz) - Gehrum, Julius (1889-1947), Goldschmied, Gendarm, 1933 NSDAP, 1934-1940 Leiter Gestapo Kehl, 1937 SS (zuletzt: SS-Hauptsturmführer), 6/1940 Sektionsleiter Gestapo in Straßburg (zuletzt Kriminalkommissar)

(Eva-Maria Eberle) - Geiger, Willi (22.5.1909 Neustadt/Weinstraße– 19.1.1994 Karlsruhe)

Jurist, 1933 SA, Schulungs- und Pressereferent, 1934 NS-Rechtswahrerbund, NSV. 1937 NSDAP, 1938 SA-Rottenführer. Staatsanwalt Sondergericht Bamberg: Todesurteile. 1950 Bundesgerichtshof, 1951 Senatspräsident, 1951-1977 Bundesverfassungsgericht. Beteiligt 22.5.1975 am Urteil zum Extremistenbeschluss („Berufsverbote“).

(Dr. Helmut Kramer) - Heim, Aribert (1914 – 1992, Kairo)

Dr. med., KZ-Arzt, SS-Hauptsturmführer (1944). 1940 Lagerarzt Sachsenhausen, Juni 1941 Buchenwald, Oktober 1941 Mauthausen. Hundertfache Morde mit der Spritze. 1949 Praxis in Mannheim, 1954 Arzt für Frauenkrankheiten Baden-Baden. 1962 verschwunden, 2012 für tot erklärt.

(Dr. Stefan Klemp) - Karg, Julius (13.11.1907 Mannheim – 15.4.2004 Mosbach): Jurist, ab 1933 SS-Mitglied (Obersturmführer), seit 1937 NSDAP-Mitglied und bad. Landesbeamter, am 21.6.1940 zum Chef der Zivilverwaltung im Elsass versetzt, 1940-1942 Landkommissar und NSDAP-Kreisrechtsamtsleiter in Rappoltsweiler, in zahlreiche Korruptionsfälle verstrickt, 1942 Parteiausschluss, 1943 wegen „Untreue“ zu 12 Jahren Zuchthaus verurteilt, strafrechtliche Verurteilung nach dem Krieg revidiert.

(Dr. Wolf-Ingo Seidelmann) - Knäbel, Alois (1902-1965), Freikorps, 1933 NSDAP, SS (zuletzt SS-Sturmbannführer), 1941 Waffen-SS (ausgesprochener Killer, in SU, in Frankreich), Todesurteil, später 12 Jahre Haft (bis 1957), Suizid

(Dr. Adalbert Metzinger) - Kraft, Herbert (*1886 in Heidelberg, gest. 1946 in Freiburg/Br.)

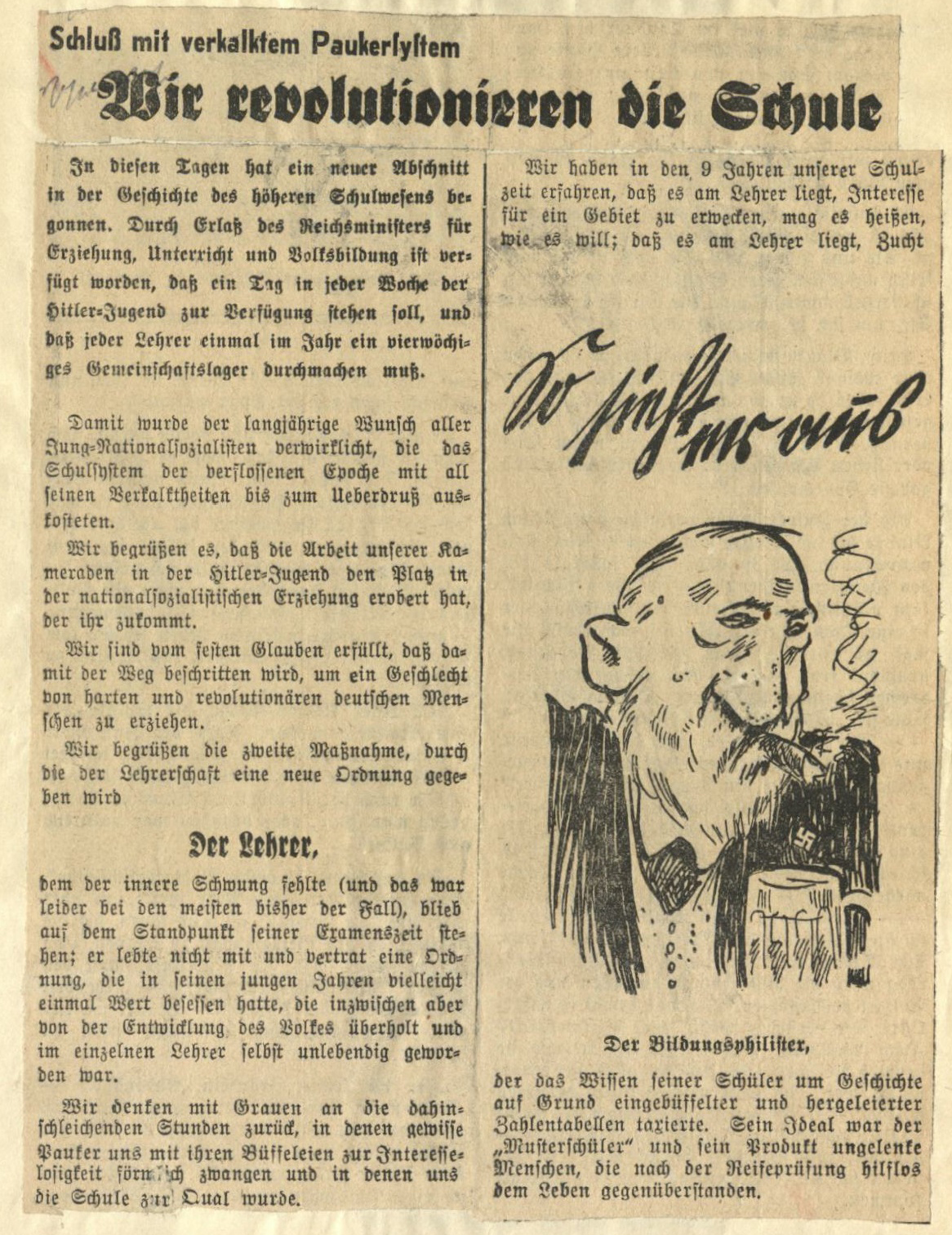

Nationalsozialistischer Politiker aus Baden mit dem Spezialgebiet der Erziehungs- und Bildungspolitik. 1923 NSDAP, bis 1929 Lehrer in Pforzheim, 1928-1933 Ortsgruppenleiter Pforzheim, von 1929 – 1934 MdL (Baden), letzter Landtagspräsident ab 1933. 1933 Ministerialrat im Badischen Unterrichtsministerium (Abteilung Höhere Schulen) und 1934 MdR (Wahlkreis Baden). 1940 zusätzlich Ministerialrat beim Chef der Zivilverwaltung Elsass, verantwortlich für die Abteilung Erziehung, Unterricht und Volksbildung sowie Sportgauführer Baden und Elsass.

(Joey Rauschenberger) - Krieck, Prof. Dr. Ernst (*1882 in Vögisheim/Südbaden; gest. 1947 in Moosburg/Isar); Volksschullehrer und Autodidakt, führender nationalsozialistischen Erziehungswissenschaftler; 1932 NSDAP; 1933/34 Rektor der Universität Frankfurt; 1934-1945 Lehrstuhlinhaber der Philosophie an der Universität Heidelberg; 1937/38 Rektor der Universität Heidelberg; seit 1938 Niederlegung aller Ämter.

(Vanessa Hilss) - Mühe, Wilhelm Dr., (24.05.1882-?), Jurist, badischer Ministerialdirektor.

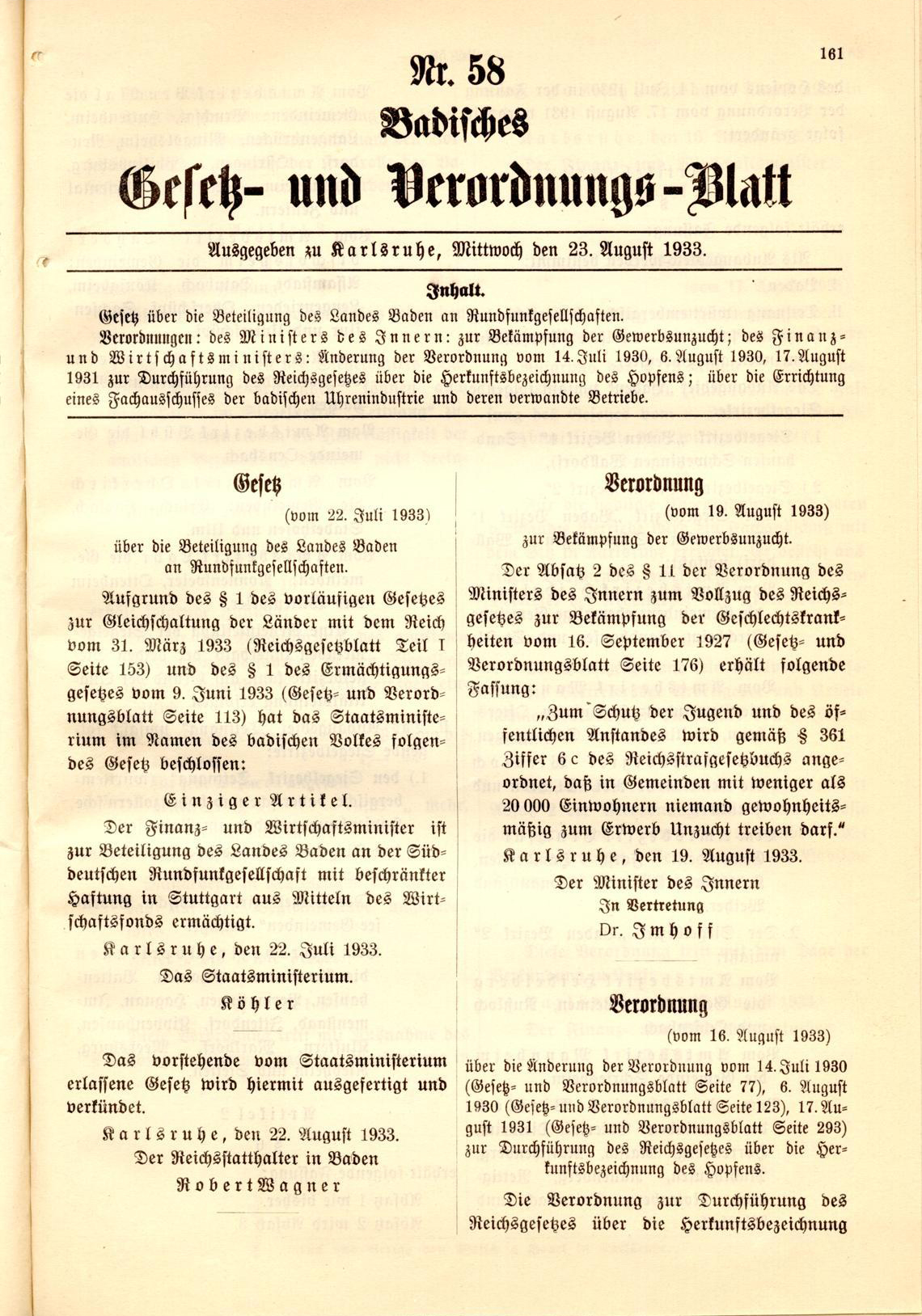

(Rebecca Heyder) - Müller-Trefzer, Friedrich Karl (1879 – 1960), Jurist, 1920 DVP, 1926 Oberregierungsrat Baden 1933 NSDAP und Leiter Badische Staatskanzlei (Michael Ruck: „Kollaborateur der ersten Stunde“), 1939 Ministerialdirektor badisches Innenministerium, 1952/53 umfassende Rechtfertigungsschrift

(Prof. Dr. Frank Engehausen) - Neinhaus, Carl (1888-1965), Jurist. 1928 OB, 1.5.1933 Eintritt in die NSDAP, 1947 „Mitläufer“, 1949„Entlasteter“. 1950 CDU und Wahl in den Landtag von Württemberg-Baden. 1952-1960 Mitglied und Präsident der Verfassungsgebenden Versammlung, dann des Landtages von Baden-Württemberg. 1952 Wahl zum OB durch die Heidelberger Bürger. 1958 Abwahl.

(Dr. Reinhard Riese) - Schmitthenner, Ludwig Paul (1884 in Neckarbischofsheim – 1963 Heidelberg). Historiker, 1925-1933 MdL (DNVP), 1933 NSDAP, 1933 Ordinarius für Geschichte der Universität Heidelberg, 1934 SS, 1938 Rektor der Universität Heidelberg 1940 badischer Kultusminister.

(Viktor Fichtenau) - Six, Franz (alias Georg Becker) (12.08.1909 Mannheim – 09.07.1975 Bozen), 1939: Mitarbeiter im RSHA (Leiter Amt II), Abteilung II/1 Gegnererforschung) und I/3 des Hauptamtes SD, nach 1945: Werbechef der Porsche Diesel Motorenbau GmbH

(PD Dr. Gideon Botsch) - Ulmer, Eugen (1903-1988), 1930 Professor in Heidelberg, 1933 SA und „NS-Rechtswahrerbund“, 1937 NSDAP, 1943 Kriegsrichter beim Gericht der Division 172, mindestens an 2 Todesurteilen beteiligt, nach 1945 Professor in Heidelberg und ab 1955 in München, von 1965-1973 Direktor des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht in München.

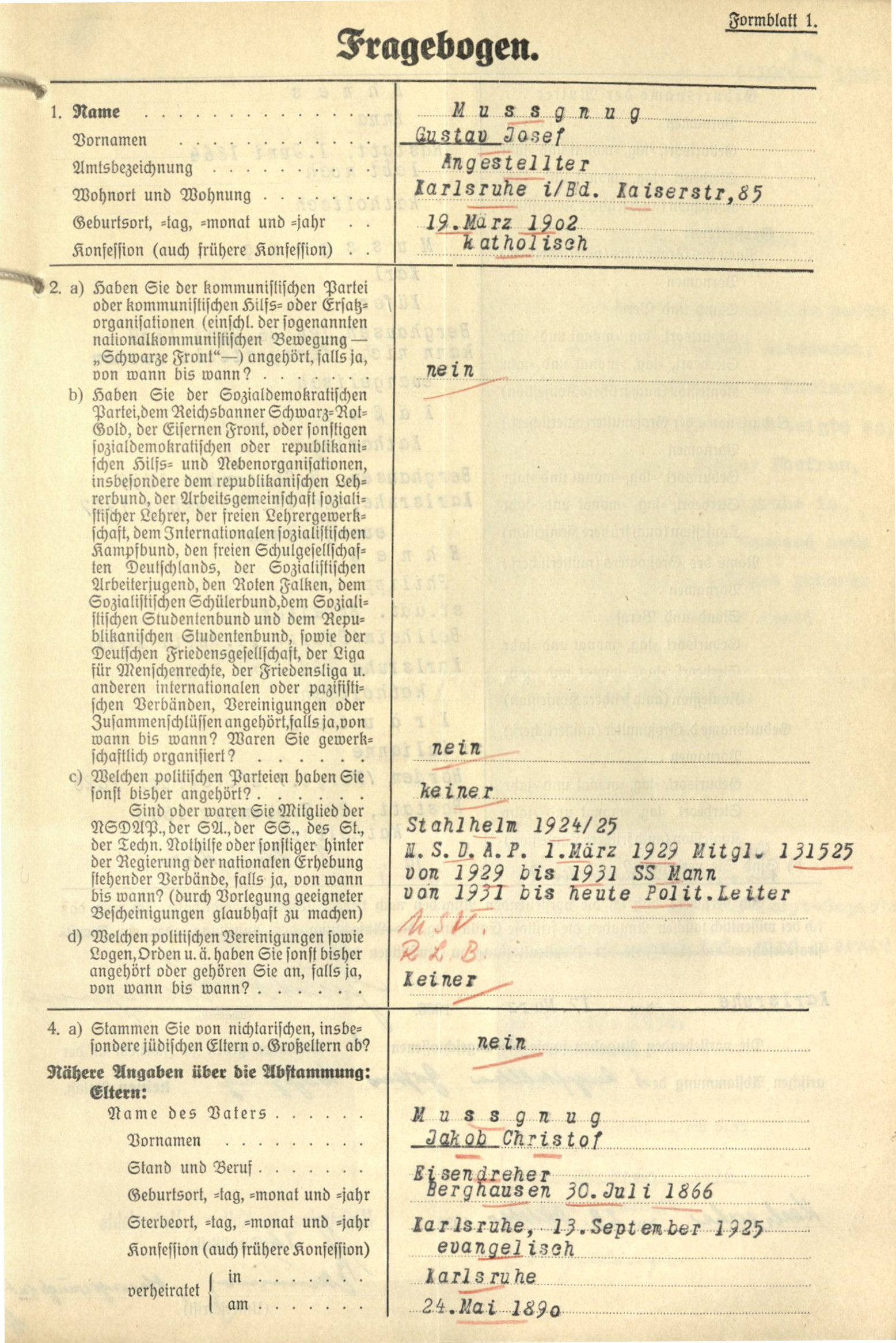

(Jan Ohnemus) - Voelkel, Helmut (1902-1945), März bis Mai 1933 persönlicher Mitarbeiter von Finanz- und Wirtschaftsminister Köhler, danach Referent im bad. Finanz- und Wirtschaftsministerium, zeitweise Außenstelle der Staatskanzlei in Berlin, dann Landesgewerbeamt und erneut im Ministerium; NSDAP-Mitglied seit 1926

(Katrin Hammerstein) - Wagener, Otto (29.4.1888 in (Karlsruhe-)Durlach, gest. 9.8.1971 in Chieming) SA-Gruppenführer, 1933 Leiter des Wirtschaftspolitischen Hauptamtes der NSDAP, Berater Hitlers in Wirtschaftsfragen, fiel in Ungnade, Rückzug ins Erzgebirge, Arisierer. 1937 erneut SA, mit Kriegsbeginn Wehrmacht, 1944 Generalmajor, auf Rhodos Einrichtung des KZ Calitea, dort Erschießung italienischer Kriegsgefangener. 1945 Gründung einer „Rhetoren-Schule“, die nach der Kapitulation zur „Universität des Widerstands“ werden sollte. 1946 in britischer Gefangenschaft 2300 Seiten biografische Aufzeichnungen. 1951 aus italienischer Gefangenschaft nach Intervention Bischof Alois Hudal/MdB Höfler entlassen. 1955 führender Neutralist.

(Dr. Wolfgang Proske) - Weihenmaier, Helmut (1905-1995), 1933-1945 SA und NSDAP, 1939-1944 Kreishauptmann in Zamość/Polen, 1949 Oberregierungsrat, 1955-1960 Stadtdirektor/Bürgermeister in Tübingen, 1960-1971 Landrat in Freudenstadt

(Dr. Markus Roth) - Wurster, Georg, (28. September 1897 Schmieh, Oberamt Calw – 19. Mai 1976 Alpirsbach), gelernter Kaufmannsgehilfe, Frontsoldat im Ersten Weltkrieg, Freikorpskämpfer (Baltikum) und Mitglied der „Organisation Consul“ und der „Schwarzen Reichswehr“, NSDAP-Mitglied seit 1920. Beteiligung am „Buchrucker-Putsch“ von 1923, Festungshaft. Seit 1928 NS-Propagandatätigkeit im Nordschwarzwald, nach 1933 hauptamtlicher Kreisleiter Calw der NSDAP, SA-Sturmführer. Ab Januar 1943 als Oberbereichsleiter zur Zivilverwaltung Minsk abkommandiert, ab Herbst 1944 vermutlich der Reichskanzlei zugeordnet.

(Dr. Karl J. Mayer)