Zu den wichtigen Versatzstücken nationalsozialistischer Propaganda zählten nach der Machtübernahme die Pflege der Erinnerung an die vermeintlich heroische Kampfzeit der NSDAP vor 1933 und die Würdigung des persönlichen Einsatzes „Alter Kämpfer“, ohne deren Standhaftigkeit und Prinzipientreue, so die Legende, die Eroberung der politischen Macht nicht hätte gelingen können. Ein besonderer Prestigegewinn wurde den echten „Märtyrern“ zuteil, die ihr Leben im Kampf für die nationalsozialistische Sache gelassen hatten, auch wenn sie nur noch symbolisch gewürdigt werden konnten – in Baden zum Beispiel 1934 durch die Aufnahme einer Karte in den „Heimatatlas der Südwestmark Baden“, in der die Todesorte der „Kameraden, die Rotfront und Reaktion erschossen“ (S. 45), eingezeichnet waren. Andere Anerkennungsoptionen gab es bei den „Alten Kämpfern“, die zwar an Leib und Leben unversehrt geblieben waren, aber vor 1933 in ihrem beruflichen Fortkommen Schaden genommen hatten. In Baden traf dies auf eine kleinere Zahl öffentlich Bediensteter, ganz überwiegend Lehrer, zu, gegen die Dienststrafverfahren wegen agitatorischer Betätigung für die NSDAP geführt worden waren. Sie materiell zu entschädigen, galt den neuen Machthabern in den Landesministerien im Frühjahr 1933 als Ehrenpflicht.

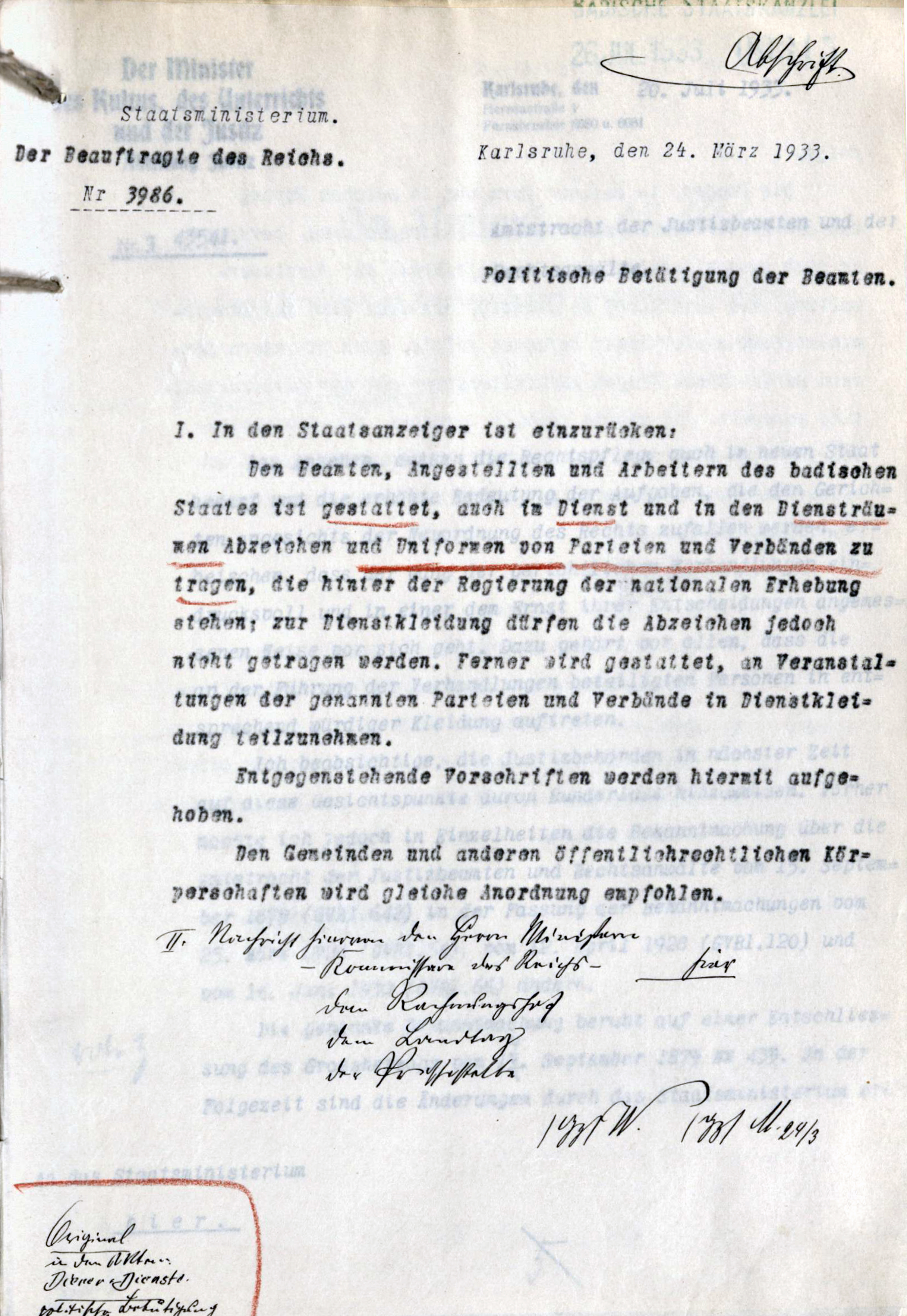

Einblicke in die Praxis dieser Form der „Wiedergutmachung“ erlaubt ein schmales Aktenfaszikel im Generallandesarchiv Karlsruhe, in dem unter dem Titel „Disziplinarverfahren und Diziplinarerkenntnisse, hier: gnadenweiser Nachlass der ausgesprochenen Geldstrafen“ einige Fälle dokumentiert sind. Der erste stammt aus dem Zuständigkeitsbereich des Justizministeriums und datiert vom 11. März 1933, also dem Tag, an dem Johannes Rupp als kommissarischer Leiter dieses Ministeriums seine Tätigkeit aufnahm. In einer seiner mutmaßlich allerersten Amtshandlungen beantragte Rupp beim Staatsministerium, dem bei den Strafanstalten Bruchsal beschäftigten Justizsekretär Gebhard Hund die noch ausstehenden 60 Reichsmark einer Geldstrafe zu erlassen, die im Vorjahr gegen ihn ausgesprochen worden war, weil er sich in dienstpflichtverletzender Weise an der Herausgabe eines Wahlflugblatts der NSDAP beteiligt hatte. Das Staatsministerium stimmte – das Datum des Beschlusses geht aus der Akte nicht hervor – diesem Antrag zu.

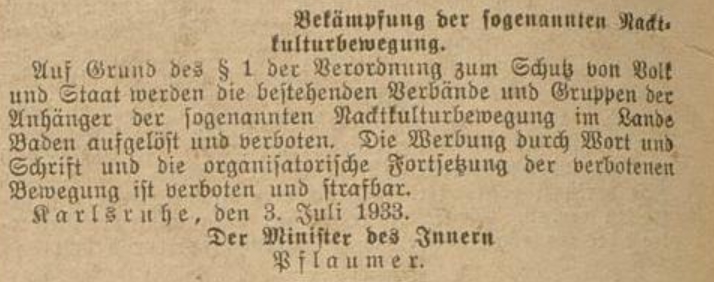

Ließ sich im Falle des Justizsekretärs Hund auf unkomplizierte Weise das Gnadenrecht anwenden, so stellten sich andere Fälle, in denen Geldstrafen bereits vollständig geleistet worden waren, als deutlich schwieriger dar, auch weil geklärt werden musste, aus welchen Mitteln „Wiedergutmachungszahlungen“ bestritten werden sollten. Anlass zu Diskussionen im Staatsministerium hierüber bot ein Antrag des kommissarischen Leiters des Kultusministeriums, Otto Wacker, drei nationalsozialistische Volksschullehrer für die gegen sie in den Vorjahren verhängten Geldstrafen sowie die Verfahrens- und Stellvertretungskosten zu entschädigen: Bei Josef Eckert aus Villingen waren dies 1.041 Reichsmark, bei Otto Kratt aus Mönchweiler 781 und bei Emil Gärtner, seiner eigenen Einschätzung nach der „meistverfolgte Volksschullehrer im alten Staate“, 373. Eine Rechtsgrundlage für den Ersatz dieser Beträge erblickte Wacker in der Verordnung des Reichspräsidenten vom 21. März 1933 über die „Gewährung von Straffreiheit“, die eine weitreichende Amnestierung von Straftaten ermöglichte, „die im Kampfe für die nationale Erhebung des Deutschen Volkes, zu ihrer Vorbereitung oder im Kampfe für die deutsche Scholle begangen“ worden waren. Wackers Einschätzung, dass diese Verordnung auf die drei zur Diskussion stehenden Fälle anzuwenden war, teilte das Staatsministerium allerdings nicht: Der gegebene Sachverhalt der Rückzahlung bereits geleisteter Geldstrafen finde „im Wortlaut der Verordnung vom 21. März keine Deckung“, legte Walter Köhler, inzwischen Ministerpräsident und Finanz- und Wirtschaftsminister, Ende Juni 1933 dar, präsentierte aber zugleich einen anderen Lösungsweg: „Die Erstattung soll ausnahmsweise aus den Mitteln des allgemeinen Fonds der Regierung für im Staatshaushaltsplan nicht vorgesehene Bedürfnisse persönlicher und sachlicher Art erfolgen“.

Karl Lenz (aus: Reichstags-Handbuch, VI. Wahlperiode 1932, hrsg. v. Büro des Reichstags, Berlin 1932) | Klicken zum Vergrößern

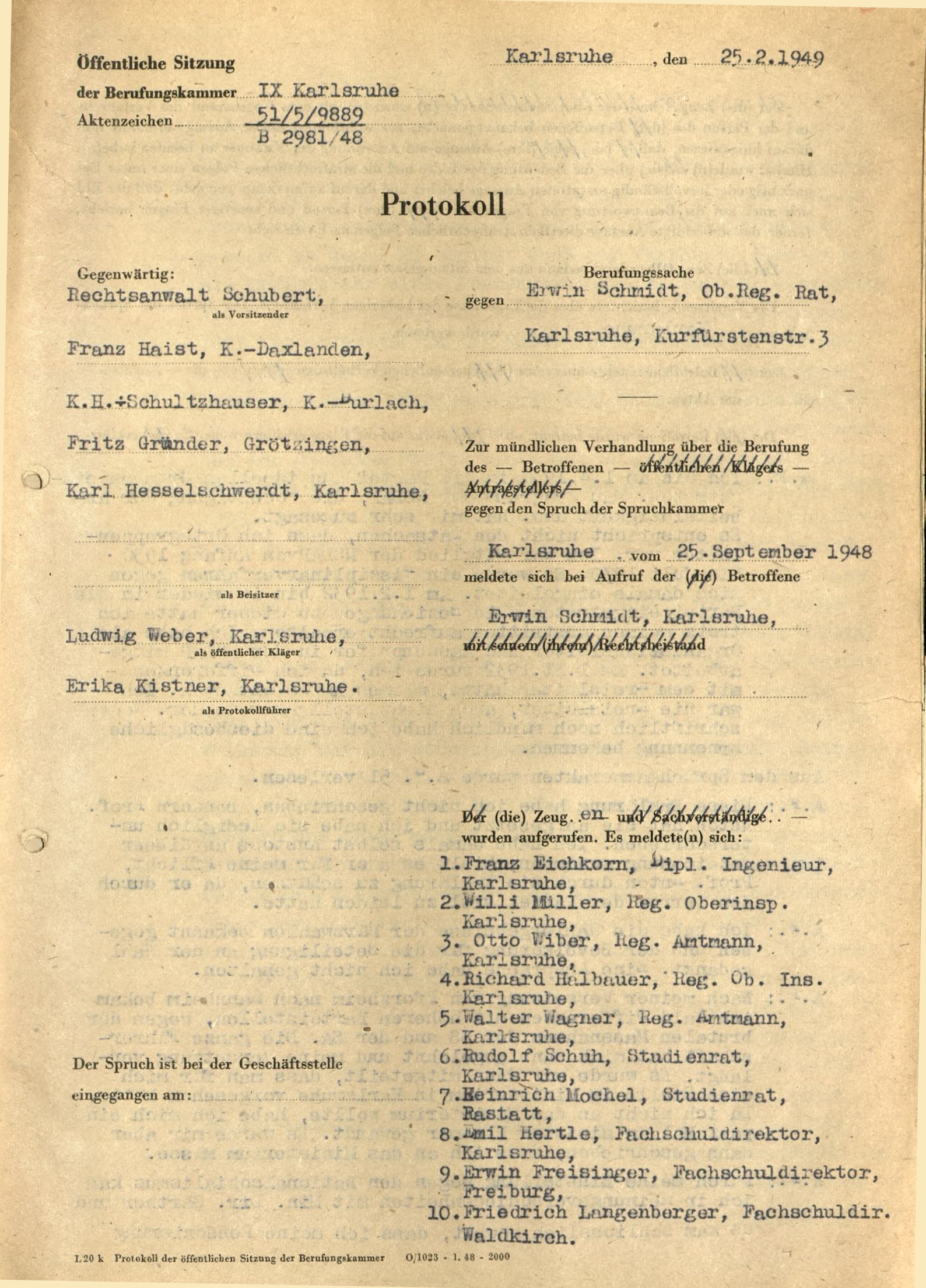

Als Wacker ein knappes Jahr später mit einem weiteren Fall vorstellig wurde – der Bürchauer Lehrer Hermann Hornung sollte mit 868 Reichsmark für erlittene politische Verfolgung entschädigt werden –, erklärte Köhler eine Kostenübernahme auf den allgemeinen Fonds der Regierung für nicht möglich, stellte dem Kultusminister aber anheim, den Betrag auf den eigenen Haushalt zu nehmen, was dann auch geschah. Dies hatte Wacker zuvor auch schon in anderen Fällen getan, bei denen es um kleinere Summen gegangen war, etwa im Mai 1933 zugunsten des Mannheimer Gewerbeschullehrers Erwin Otto Schmidt, dem die 1930 gegen ihn verhängte Geldstrafe in Höhe von 100 Reichsmark sowie 68 Reichsmark für seine Verfahrenskosten rückerstattet wurden, obwohl zweifelhaft gewesen sein mochte, ob Schmidt überhaupt dem Rollenbild des „Alten Kämpfers“ entsprach – in dem langwierigen Streit um seine Weiterbeschäftigung nach 1945 jedenfalls wurde das wenig schmeichelhafte Gerücht kolportiert, er habe während des Disziplinarverfahren von 1930 „unter Tränen Abkehr vom Nationalsozialismus versprochen“.

Der mit Abstand prominenteste „Wiedergutmachungsfall“ und auch der mit dem bei weitem größten finanziellen Volumen war der des NSDAP-Reichstagsabgeordneten Karl Lenz, der bis 1930 zu den führenden Köpfen der badischen Nationalsozialisten gezählt hatte, dann zum Gauleiter von Hessen-Darmstadt avanciert, aber schon vor der Machtübernahme als Sympathisant des Strasser-Flügels der NSDAP in eine Außenseiterposition geraten war. Dies hinderte seine früheren badischen Parteigenossen nicht daran, ihn anlässlich seines Ausscheidens aus dem badischen Staatsdienst – Lenz war 1929 wegen seiner politischen Aktivitäten als Lehrer in den Ruhestand versetzt worden – am Jahresende 1934 großzügig abzufinden. Unter Berufung auf das Gesetz über die „Aufhebung der im Kampf für die nationale Erhebung erlittenen Dienststrafen und sonstigen Maßregelungen“ vom 23. Juni 1933 wurden ihm für entgangenes Gehalt 19.780 Reichsmark nachträglich ausgezahlt; dies dürfte mindestens das Dreifache des Jahresgehalts, das er als Volksschullehrer vor seiner Versetzung in den Ruhestand bezogen hatte, gewesen sein.

Direkte „Wiedergutmachungszahlungen“ wie die erwähnten waren eine offenkundige Form der Rehabilitierung „verfolgter“ Nationalsozialisten, aber nicht die einzige Möglichkeit, sie zu entschädigen. Sowohl den Fallzahlen als auch dem finanziellen Aufwand nach größere Bedeutung hatten die Beförderungen von Altparteigenossen, die vor 1933 gemaßregelt worden waren oder meinten, zurückgesetzt worden zu sein. So fiel für den Mannheimer Gewerbeschullehrer Schmidt die Rückzahlung von 168 Reichsmark vermutlich kaum ins Gewicht in Anbetracht der Tatsache, dass er 1933 als Referent ins Kultusministerium berufen wurde und dort rasch zum Oberregierungsrat aufstieg. Auch andere „verfolgte“ Lehrer erlebten nach der Machtübernahme eine steile berufliche Karriere: Der Schwanenbacher Volksschullehrer und „Alte Kämpfer“ Adolf Schuppel etwa wurde 1933 zunächst zum Rektor der Volksschule Hornberg befördert, avancierte noch im gleichen Jahr zum Kreisschulrat in Villingen und ließ sich, wenige Wochen nach seiner Ernennung zum Kreisoberschulrat, mit der eine auskömmliche Besoldungsstufe erreicht war, zum Jahresende 1934 auf der Grundlage einer Haushaltsnotverordnung aus dem Jahr 1931 als 39-jähriger in den Ruhestand versetzen. Schuppel übernahm dann die hauptamtliche Leitung des Gaupersonalamts der NSDAP; sein staatliches Ruhegehalt bildete dabei eine solide Sockelfinanzierung seines Parteiamts. Die Förderung eines „verfolgten“ Nationalsozialisten – auch Schuppel hatte eine vorläufige Außerdienstsetzung, einen Verweis und eine Geldstrafe von 100 Reichsmark vorzuweisen – kam in diesem Fall also nicht nur ihm selbst, sondern der gesamten Partei zugute.

Quelle: GLA 233 24166